Elaborato di Gaia Terzulli

Da un bicchiere di vino al coma epatico: la lotta contro la cirrosi e l’encefalopatia epatica tra cure farmacologiche e alleanza dei caregiver

Sono le 4 di notte. Valeria dorme e accanto a lei Massimo è sveglio. Muove le gambe come per pedalare e armeggia con le mani balbettando parole confuse. Valeria si sveglia di soprassalto. «Che stai facendo?», gli chiede. «Sto cercando freno e frizione», risponde, «Cosa vuoi? Lasciami lavorare». Massimo ha un’encefalopatia epatica. Gli è stata diagnosticata nel 2016, quando già era in cura all’ospedale Santa Maria di Terni per cirrosi epatica. «Durante il ricovero, ha iniziato a insultare i dottori», racconta Valeria, la moglie. «Nel giro di qualche ora ha firmato le dimissioni e siamo tornati a casa. Per i medici era in grado d’intendere e di volere». Una volta a casa, «mi sono messo a cucinare la pasta per i suoceri», prosegue Massimo. Valeria ha perso entrambi i genitori tanti anni fa. Massimo avrebbe dovuto sottoporsi a un secondo ricovero, ma a Terni nessuno ha voluto prendersi carico di lui. «Mi davano per spacciato», ricorda, «quando incontravo il dottore in ospedale mi chiedeva “Che ci fai ancora qui?”. Per questo me ne sono andato».

Su indicazione di un nipote medico, si è rivolto all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove è attualmente in cura. «Quando è arrivato da me, Massimo aveva l’ammonio a 163», spiega Manuela Rocco, Dirigente di screening e assistenza psicologica per i trapianti d’organo al San Camillo. La concentrazione di ammonio nel sangue di un adulto dovrebbe essere compresa tra 21 e 50 μmol/l (micromoli per litro). La dipendenza dall’alcol aveva compromesso gravemente le funzionalità epatiche del paziente, profilando il rischio di trapianto. Dopo quattro anni di terapia clinica per curare i disturbi legati alla cirrosi epatica, Massimo ricomincia a vivere meglio. E sua moglie con lui. L’encefalopatia portosistemica che gli è stata diagnosticata nel 2016 è una sindrome provocata da insufficienza epatica. In Italia colpisce circa il 20% dei pazienti con cirrosi epatica e sulla base del decorso clinico può configurarsi come episodica, ricorrente o cronica. I fattori scatenanti possono essere molteplici, perché «il paziente cirrotico è particolarmente delicato», spiega Adriano Pellicelli, direttore della UOC (unità operativa complessa) di Malattie del fegato all’ospedale San Camillo. «L’encefalopatia portosistemica può dipendere da una terapia diuretica troppo energica, da un’infezione intercorrente, come la semplice cistite, da un addensamento polmonare o da un’infezione del liquido ascitico. L’ammonio, insieme ad altre sostanze contenute nell’intestino, passa attraverso il sistema portale. Il fegato, che ha una clearance (capacità di eliminazione, ndr) ridotta, non riesce a metabolizzare queste sostanze, che quindi vanno in circolo e raggiungono il sistema nervoso centrale, dove funzionano come falsi neurotrasmettitori», prosegue Pellicelli.

Gli stadi dell’encefalopatia epatica

Oltrepassata la barriera encefalica, il paziente inizia a manifestare i primi sintomi dell’encefalopatia epatica, classificati secondo i criteri di West Haven. Il primo stadio è rappresentato dal cosiddetto flapping tremor, tremore delle mani. «Il paziente scrive male perché ha perso la tensione dei muscoli estensori. I suoi riflessi sono rallentati», precisa Pellicelli: «Quando gli chiediamo di disegnare o nominare animali che iniziano con le lettere A, B o C, s’inceppa nel dirli».

Il secondo stadio della malattia è caratterizzato dall’improvviso cambiamento del carattere. La persona diventa aggressiva, irascibile, spesso pericolosa. Lo testimonia Franco Rocchetti, 58 anni, ricoverato al San Camillo per encefalopatia epatica associata a cirrosi etilica. «Ho fatto de tutto

quanno stavo male, i miei familiari me dicevano “Non sei lo stesso, sei assente!”», racconta, «la cirrosi m’è venuta perché ero un briccone. Bevevo sempre, dalla mattina alla sera. Se non bevevo tremavo». Poi ha deciso di smettere e l’ha fatto davvero. «Senza l’aiuto de nessuno», chiarisce Rocchetti sgranando gli occhi celesti. La moglie, che l’ha assistito fino ai primi mesi di ricovero, l’ha lasciato «perché gne ‘a faceva più», ammette lui: «Nun se parlava manco più del problema, era arrivata al limite. Per venirmi a trovare in ospedale doveva prendere due autobus perché abitavamo in campagna. Non ha retto».

Sono 13 anni che Rocchetti lotta contro una malattia «che nun te lascia più», dice scuotendo il capo. «L’alcol è la cosa più brutta che ci possa essere», pensa oggi, anni dopo l’ultima birra che segnò l’inizio della sua rinascita. Non mangia nulla che contenga anche la minima dose di alcol, l’odore lo disgusta. Da anni non prende neanche più la metropolitana, perché «me viene ‘a nausea da quanta puzza de vino ce sta». Cammina arrancando, appesantito da un addome gonfio che gli curva la schiena. È l’effetto dell’ascite, tra le complicanze più frequenti della cirrosi epatica. L’accumulo di liquido a livello addominale è dovuto all’ipertensione portale, cioè all’elevata pressione nella vena porta che drena nel fegato il sangue del tratto gastrointestinale addominale, della milza e del pancreas. «Nelle cirrosi compensate, che presentano già ipertensione portale, l’ascite insorge nel 20% dei casi. Se non si misura la pressione portale, si può dire che il 40% delle cirrosi sviluppa ascite», spiega Valerio Giannelli, epatologo dell’UOC di Malattie del fegato all’ospedale San Camillo.

Il ricovero è fondamentale per drenare il liquido in eccesso nel paziente, cui vengono spesso somministrati diuretici. «Io ne prendo sei al giorno», dice Rocchetti, che segue un’alimentazione iposodica e consuma liquidi in quantità ridotte. Quando il volume di liquido ascitico endoaddominale raggiunge i cinque o sei litri, «l’ascite è refrattaria alla terapia diuretica e si procede solo per paracentesi», chiarisce Giannelli: il liquido ascitico viene rimosso per mezzo di un’incisione chirurgica o di una puntura praticata attraverso la parete addominale.

Il terzo stadio dell’encefalopatia epatica prevede l’alterazione del ritmo sonno-veglia, con frequente iperattività notturna e indolenza durante il giorno. Il quarto e ultimo stadio di West Haven coincide con il coma. Le funzioni neuropsichiche sono bloccate.

La morte per encefalopatia epatica si verifica quando «gli astrociti, le cellule che ancorano i neuroni al loro rifornimento di sangue, si caricano di una produzione eccessiva di glutammina. Aumenta l’iperosmolarità delle cellule che iniziano a trattenere più acqua del dovuto e a gonfiarsi, dando luogo a edema cerebrale», spiega Giannelli. Cresce il volume del cervello e si può verificare un’erniazione di quest’organo, che determina la morte della persona.

Le terapie dell’encefalopatia epatica

Il trattamento dell’encefalopatia epatica è essenzialmente farmacologico. Quando il paziente è a rischio, assume il lattulosio, sciroppo che riduce il passaggio di ammonio favorendo la formazione di flora batterica e stimolando la defecazione. In prevenzione secondaria, spesso in associazione al lattulosio, si prescrive la Rifaximina, antibiotico intestinale capace di ridurre la recidiva. Il farmaco è stato prodotto per la prima volta nel 1973 da Marino Golinelli, fondatore dell’azienda farmaceutica Alfa Farmaceutici, divenuta poi Alfasigma.

All’efficacia della cura farmacologica contribuisce l’alimentazione. Lo ricorda Pellicelli: «I cibi ad alto contenuto proteico sviluppano ammonio, quindi vanno dati con moderazione al paziente cirrotico. È qui che si vede l’abilità del dietologo, che deve prescrivere una dieta a base di carboidrati a proteine grammate».

Ma i medicinali non sempre bastano. Quando l’epatite è fulminante, il fegato perde la sua fondamentale capacità di depurare il sangue proveniente dall’intestino e c’è una sola speranza per il paziente. Il trapianto.

Il trapianto di fegato

Un chirurgo dell’ospedale San Camillo tiene in mano un fegato prima di procedere al trapianto. Un’operazione può durare fino a 12 ore consecutive (foto di Melissa Pallini)

Oggi è una procedura chirurgica affidabile, ma di complessa esecuzione. In alcuni casi non bastano 12 ore di sala operatoria per rimuovere il fegato malato e collocare al suo posto quello del donatore. Nella scelta del ricevente migliore, il chirurgo deve confrontarsi con almeno due limiti. Oltre alla compatibilità del gruppo sanguigno, il fegato donato deve essere adatto al corpo del candidato. Questo perché è l’organo vitale più voluminoso che abbiamo e le sue dimensioni variano in proporzione a quelle corporee. Un paziente di costituzione esile non può dunque ospitare il fegato di una persona robusta.

La scienza è riuscita a trasformare un apparente limite in opportunità. Con lo split (separazione) del fegato, l’organo viene diviso in due parti per salvare non più una, ma due vite. L’operazione più frequente consiste nel trapianto del lobo destro del fegato in un ricevente adulto e del sinistro in un bambino o in un adulto dal corpo minuto.

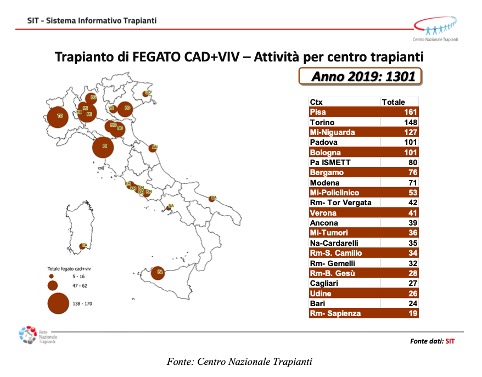

Fonte: Centro Nazionale Trapianti

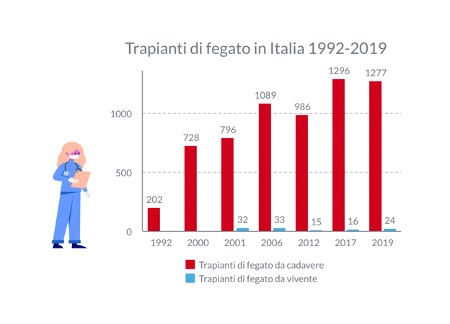

In Italia il numero dei trapianti di fegato da cadavere e da vivente è aumentato esponenzialmente negli anni. Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti, dai 202 interventi portati a termine nel 1992, si sono superati i 1300 nel 2019, con il picco di 1312 (da cadavere e da vivente) nel 2017.

Anno 2019: 1301

L’azienda ospedaliera col più alto numero di trapianti nel 2019 è quella di Pisa, che ne ha eseguiti 161. Seguono Torino con 148 e l’ospedale Niguarda di Milano con 127. Tra i 21 centri di eccellenza annoverati, cinque sono romani: il policlinico Tor Vergata, l’ospedale San Camillo Forlanini, il policlinico Gemelli, l’ospedale Bambino Gesù e il policlinico Umberto I.

Complessivamente, il 98% dei trapianti di fegato viene fatto da cadavere, secondo una prassi invalsa in Occidente. «In Europa i trapianti da viventi sono quasi ovunque bloccati», spiega l’epatologo del San Camillo, Giannelli: «In oriente, non potendo toccare cadaveri, si eseguono solo da viventi, con un tasso di mortalità inferiore all’1%. In Italia l’operazione si svolge sempre da morto a cuore battente, perché se un paziente muore d’infarto non può donare l’organo, che per via dell’arresto cardiaco ha già sofferto d’ischemia». C’è poi un’aggravante per il cuore non battente, prosegue l’epatologo: «In Italia l’attesa media per un macchinario che dia assistenza circolatoria, durante il decesso, è di circa 20-30 minuti. In un tempo così lungo gli organi si rovinano definitivamente. In America, in cinque minuti hai il macchinario a disposizione».

Nel 2019 nel nostro Paese sono stati eseguiti 1277 trapianti da cadavere a cuore battente. Sempre secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti, lo stesso anno sono stati effettuate 71 operazioni di split epatico. Complessivamente, dopo il rene, il fegato è risultato l’organo sottoposto al più alto numero di trapianti.

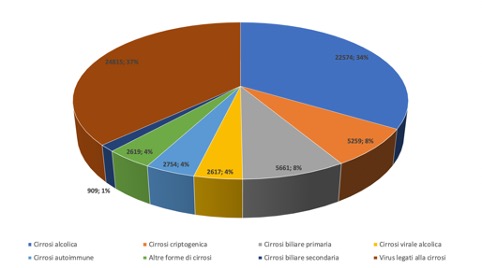

Il grafico illustra in percentuale le più frequenti patologie che richiedono il trapianto di fegato (dati della Rete Europea per i Trapianti di Fegato)

La cirrosi epatica alcolica è all’origine di gran parte dei trapianti di fegato. Stando a quanto riportato dalla Rete Europea per i Trapianti di Fegato (ELTR), su 67.208 trapianti totali eseguiti per cirrosi epatica tra il 1988 e il 2015, il 37% dei pazienti aveva contratto un virus in seguito alla malattia, mentre il 34% soffriva di cirrosi epatica alcolica. La sopravvivenza del paziente soggetto a trapianto di fegato a causa di epatite acuta o fulminante è del 71% a un anno, del 65% a cinque anni e del 59% a dieci anni.

Le richieste di trapianti di fegato in Italia sono in costante aumento, come emerge osservando i numeri delle liste d’attesa riportati dal Centro Nazionale Trapianti. Dall’inizio del 2019 al 31 Dicembre dello stesso anno, sono stati 2479 i pazienti inseriti in lista. Di questi, 1277 hanno già ricevuto il trapianto con un tempo medio di attesa di un anno e mezzo. «La disponibilità di organi non è cresciuta di pari passo al numero di candidati, quindi si va sempre più incontro al rischio di mortalità in lista d’attesa», avverte Giannelli.

Dalla lista si può uscire perché non idonei al trapianto. È un’eventualità ricorrente e riguarda pazienti che «per via dell’età o di comorbilità (coesistenza di più patologie diverse, ndr) dovute a neoplasie o complicanze cardiache, restano esclusi dalla possibilità di trapianto», spiega Adriano Pellicelli.

Un altro problema fondamentale è la riuscita dell’operazione, che dipende dalla qualità del sistema curante sia in fase di valutazione che in quella di mantenimento dell’equilibrio di salute dopo l’intervento. Attorno al paziente dovrebbe costituirsi una rete solidale e integrata composta da professionisti dei centri trapianti e delle equipe alcologiche ospedaliere e territoriali, da associazioni di auto aiuto, da un medico generale, da parenti e amici. A maggior ragione nel caso di soggetti sottoposti a trapianto a causa di cirrosi epatica alcolica. Per loro la ripresa dell’abuso alcolico dopo l’intervento è un’eventualità attestata fino al 95% dei casi e rappresenta la causa più frequente di morte (87,5%) dopo il trapianto di fegato.

In questo senso, la stabilità socio-economica, l’assenza di conviventi abituati ad assumere alcol e il non abuso di altre sostanze sono fattori cruciali nel mantenimento dell’astinenza post trapianto. Sempre più urgente è «garantire un’adeguata preparazione ai familiari del paziente, promossa non solo dall’ospedale, ma anche dal territorio», sottolinea Pellicelli. Sul piano psicologico, l’evento del trapianto comporta un processo di adattamento continuo del malato e delle sue relazioni. Secondo uno studio del 2016 commissionato dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna, «ad ogni fase dell’iter trapiantologico (diagnosi di malattia, screening per l’inserimento in lista d’attesa, inserimento in lista d’attesa, trapianto, post trapianto e follow up), corrispondono fasi di elaborazione psicologica che è opportuno affrontare con un adeguato sostegno, non solo fornito dallo psicologo- clinico, ma anche dall’equipe curante multidisciplinare». Di questa squadra coesa attorno ai bisogni del paziente, fa parte il caregiver.

Il caregiver

«Senza di lei non ce l’avrei mai fatta». Così Elisa Gallo, 63 anni, parla della figlia Clementina, che dal 2010 divide con lei il calvario dell’Epatite C, oggi degenerata in cirrosi epatica. L’HCV è entrato nel corpo di Elisa quando aveva 45 anni e il padre, già affetto dal virus, l’ha punta con il vetro. «I valori del sangue di mia madre erano molto alterati, così l’ho portata al policlinico di Bari», racconta Clementina Colella. «Lì un medico ci consigliò di procedere con la terapia d’interferone (proteina utilizzata per combattere le infezioni virali, ndr) e il virus si addormentò». Ma a distanza di tre anni si è “risvegliato”. Dopo aver sperimentato altre terapie, a gennaio 2020 Elisa si è sottoposta a nuovi controlli, scoprendo che i valori del suo sangue erano gravemente alterati. Nel giro di pochi giorni una tac le rivela quello che mai avrebbe immaginato. Un modulo tumorale da cirrosi epatica.

L’intervento è immediato. Con il coronavirus già dilagato in tutta Italia, Elisa affronta la chemioterapia. «Tra 40 giorni saprà se quel modulo è stato bruciato», dice Clementina con la voce rotta. Sono dieci anni che si divide tra madre, figli e marito, senza avere mai tempo per sé. «Quando non ci sono io mia madre si sente persa, sono l’unica persona in grado di sostenerla e di badare ai suoi bisogni», ammette. «I miei vengono sempre alla fine. Ho due bambini piccoli, ma è come se avessi una terza figlia».

L’importanza dei caregivers nel percorso di cura dei malati è inestimabile. La loro presenza è essenziale per il benessere del paziente che si avvicina all’operazione e dal loro sostegno dipende buona parte del successo post-operatorio. La maggior parte degli studi sul carico (burden) dei caregivers verte su particolari tipologie di pazienti cronici, soprattutto affetti da demenza di Alzheimer e malati oncologici. Poco si conosce sui caregivers dei pazienti in attesa di trapianto epatico. Come quelli di chi lotta con un tumore, si confrontano con l’indebolimento fisico, le preoccupazioni economiche, la necessità di continui controlli clinici e il rischio di morte del proprio caro. In più, i caregivers dei candidati al trapianto di fegato hanno uno stress specifico: l’incertezza della donazione. Un’incognita amplificata dall’attesa, incalcolabile, di una risposta. Ecco perché il senso d’impotenza che grava sul caregiver di un paziente trapiantologico è diverso da quello di chi assiste un malato oncologico, che è consapevole della necessità di chemioterapia e interventi chirurgici di altra natura.

Il percorso trapiantologico e la fase post operatoria sono faticosi per il paziente anche sul piano psicologico. Il ruolo del caregiver è fondamentale nell’affrontare questi momenti (foto di Melissa Pallini)

La storia di Rosanna Zanier, 37 anni, anestesista all’ospedale Careggi di Firenze, è una storia di attesa e tenacia. Di buio e luce improvvisa. Nel 2013 suo padre Raul scopre di avere un carcinoma epatico. È uno screening offerto dalla Croce Rossa Italiana a mostrargli un fegato tempestato di noduli cirrotici. Raul ha iniziato a bere a 15 anni e non ha mai smesso. Caffè corretto al mattino, più di un bicchiere di vino a pasto e qualche grappino qua e là. I medici dell’ospedale più vicino, quello di Bari, dicono a Rosanna che il padre non è candidabile al trapianto di fegato. Gli prescrivono una chemioembolizzazione selettiva di alcuni rami dell’arteria epatica, in modo da bloccare l’evoluzione dei noduli tumorali. «Una cura palliativa», commenta Rosanna: «secondo i dottori papà avrebbe vissuto non più di un anno. Per qualche mese ho cercato di fare di tutto per allungargli la vita, ma non lo accettavo. Mio padre aveva ancora una cirrosi epatica compensata, senza ascite, né encefalopatia e con le transaminasi a posto. Non accettavo che fosse considerato morente un uomo il cui fegato faceva ancora il suo lavoro, anche se malato».

Rosanna non si arrende e inizia a cercare un centro disposto a operare il padre. Chiama il numero d’emergenza dell’ospedale di Padova. Risponde Giacomo Zanus, chirurgo epatobiliare, all’epoca responsabile del Centro Trapianti della città, oggi direttore dell’UOC di Chirurgia generale e d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso. Zanus è subito interessato al caso di Raul: non ha ancora 70 anni e il tumore è ancora privo di metastasi. Vuole visitarlo. In meno di due settimane padre e figlia raggiungono Padova, Raul viene visitato e Zanus rassicura Rosanna: vuole sottoporre il caso alla commissione responsabile della lista d’attesa per trapianto. Il giudizio di chirurgo, gastroenterologo, anestesista, cardiologo e psichiatra è unanime. La situazione di Raul è grave e bisogna procedere col trapianto. «Zanus mi avvertì che in poco tempo saremmo stati chiamati e così è stato», ricorda Rosanna. Dopo quattro mesi l’ospedale di Padova l’avvisa che c’è «un allarme trapianto». Raul deve partire immediatamente e come lui altri due candidati considerati ugualmente idonei dalla commissione. «Alle 22:30 mamma e papà sono atterrati all’aeroporto di Mestre e hanno trovato un’ambulanza ad aspettarli. Alle 23 erano convocati in ospedale»: Rosanna aveva deciso di raggiungere i genitori dopo l’intervento. Solo una persona poteva accompagnare Raul e sua figlia voleva che fosse la moglie. «Alle sei del mattino, dopo aver riesaminato tutta la notte le analisi dei candidati, un’infermiera ha chiamato mio padre: “Signor Zanier, venga, andiamo in sala operatoria”. Mia madre non poteva crederci. Si è chiusa in una stanza perché non aveva il coraggio di guardare in faccia le mogli degli altri due malati. Per entrambi era già il secondo no al trapianto».

L’intervento dura otto ore e mentre Raul riapre gli occhi, Rosanna atterra all’aeroporto. «Quando l’ho rivisto era sereno, rinato», racconta. «Merito del professor Zanus e del luogo in cui è stato operato.

L’ospedale di Padova è “senza dolore”, mette cioè in atto pratiche terapeutiche e assistenziali miranti all’abbattimento della sofferenza fisica».

Rosanna guarda il padre negli occhi: «Ce l’abbiamo fatta!». La vita di cui per dieci mesi si era dimenticata, ore le sembra ricominciare tutta insieme. «Non facevo niente che non fosse per mio padre, ho rimandato la laurea, non ho più visto i miei amici, mi sentivo in colpa anche solo a pensare di divertirmi mentre la sua vita era appesa a un filo», rivela.

«I caregivers dei pazienti in attesa di trapianto epatico si confrontano con la perdita della routine e dei ruoli familiari», scrive Amy Goetzinger, docente di Anestesiologia alla University of North Carolina: «Prima del trapianto danno la priorità ai bisogni del paziente, mentre la propria salute fisica e psichica passa in secondo piano. Questo porta a sentimenti di solitudine, colpa, esaurimento e oppressione».

Secondo il già citato studio sui trapianti commissionato dal Sistema Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna, sono soprattutto donne le caregivers dei pazienti in attesa di trapianto di fegato (85%). Per la maggior parte sposate (64%) e con un’età media di 47,6 anni. Il 75,4% di loro, durante il percorso trapiantologico, accusa sintomi depressivi da moderati a gravi. Rosanna lo conferma: «Mi è caduto il mondo addosso dalla sera alla mattina, non ero preparata ad affrontare quello che ho passato. Ero depressa in quel periodo, poi, lentamente, sono rinata».

Come lei Andreea M., 45 anni, moglie di Giorgio V. Quando i due si conoscono, cinque anni fa, Giorgio lavora in un ristorante sul litorale laziale e Andreea ha un impiego part-time in un’azienda. «Lui era già un bevitore, ma riusciva a controllarsi», racconta la donna. «Cucinando ne approfittavo», le fa eco Giorgio: «Il vino che usavo per condire me lo bevevo e da lì ho iniziato con gli amari. Mi alzavo la mattina con la bottiglia per terra». Il vizio diventa un’ossessione. Andreea vede il fidanzato sempre più schiavo dell’alcol, di quel vino che beve di nascosto, a lavoro, in bagno, ovunque. Finendo per svegliarsi all’alba, sulla spiaggia. Senza ricordare niente. «Come ti sei ridotto?» gli ripeteva lei, che per due anni e mezzo ha convissuto «con l’angelo e il demonio. Di giorno era una persona meravigliosa, poi si trasformava. Avevo paura perfino di fargli delle domande».

Quando riesce a convincerlo a intraprendere una cura, Giorgio scopre di avere una cirrosi epatica aggravata da encefalopatia. Andreea, che per paura del compagno era sul punto di chiamare la polizia, non lo abbandona. «Non ho mai pensato di cedere», ammette, «non mi sono mai pentita di quello che ho fatto, anche se è stata durissima». «E io», dice Giorgio, «ho capito di non essere solo. Avevo iniziato a temere che rinunciasse, era distrutta». Dopo tre anni di cure affiancate da una terapia psichiatrica, Giorgio è guarito. Ha sconfitto la dipendenza, la malattia, la paura di morire. Un anno fa ha sposato Andreea e a febbraio è nato Federico, «la mia vittoria più grande», dice commosso. «Il giorno del matrimonio non abbiamo brindato con lo spumante, per scelta. Volevo potermi riguardare tra qualche anno nelle foto e dire “Ce l’hai fatta”».

Commenti recenti