Elaborato di Marco Rizza

Personalizzazione delle terapie, gestione delle complicazioni e prevenzione. Sono questi i tre fronti su cui si muove la lotta alla cirrosi epatica, malattia cronica e degenerativa del fegato. Ogni anno è responsabile di oltre 1 milione di morti nel mondo, più della metà di quelle causate dal Covid-19 in base ai dati di fine giugno 2020.

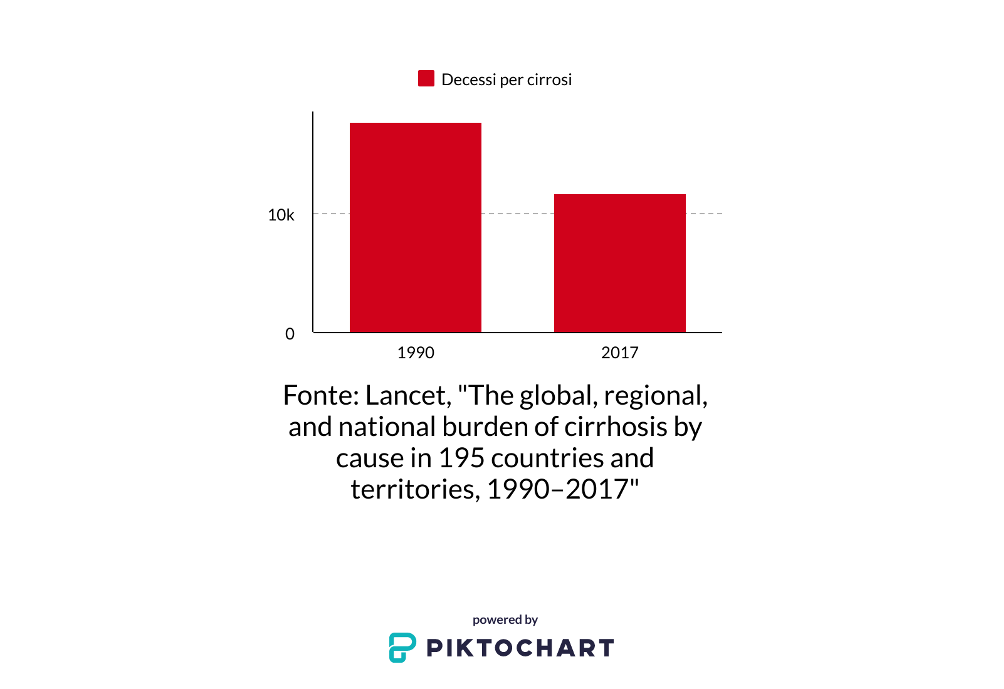

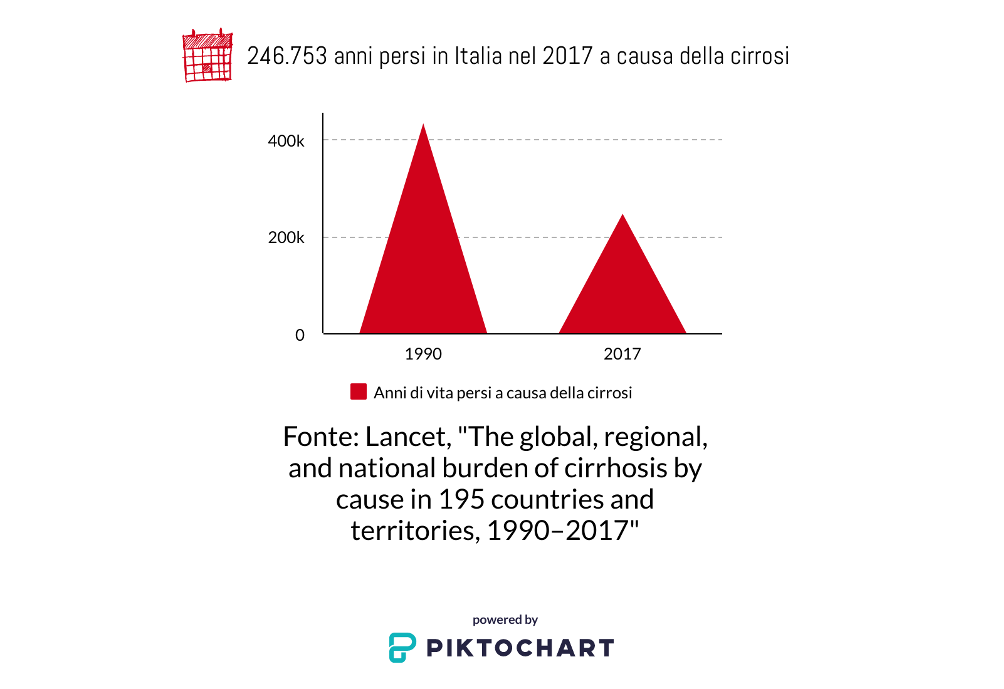

In Italia il contrasto alla patologia ha abbattuto nell’ultimo ventennio il numero di decessi. Tuttavia, le morti causate dalla malattia rimangono nell’ordine delle migliaia. Uno studio pubblicato a inizio 2020 da Lancet riporta che il bilancio è passato dai 17.688 decessi del 1990 ai 11.695 del 2017. E l’Istat nel suo “Rapporto sull’evoluzione della mortalità” del 2017 sul periodo 2003-2014, pur con cifre più basse, evidenzia che la cirrosi (categorizzata con fibrosi ed epatite cronica) è ancora nell’elenco delle 25 cause di morte più diffuse nel nostro Paese.

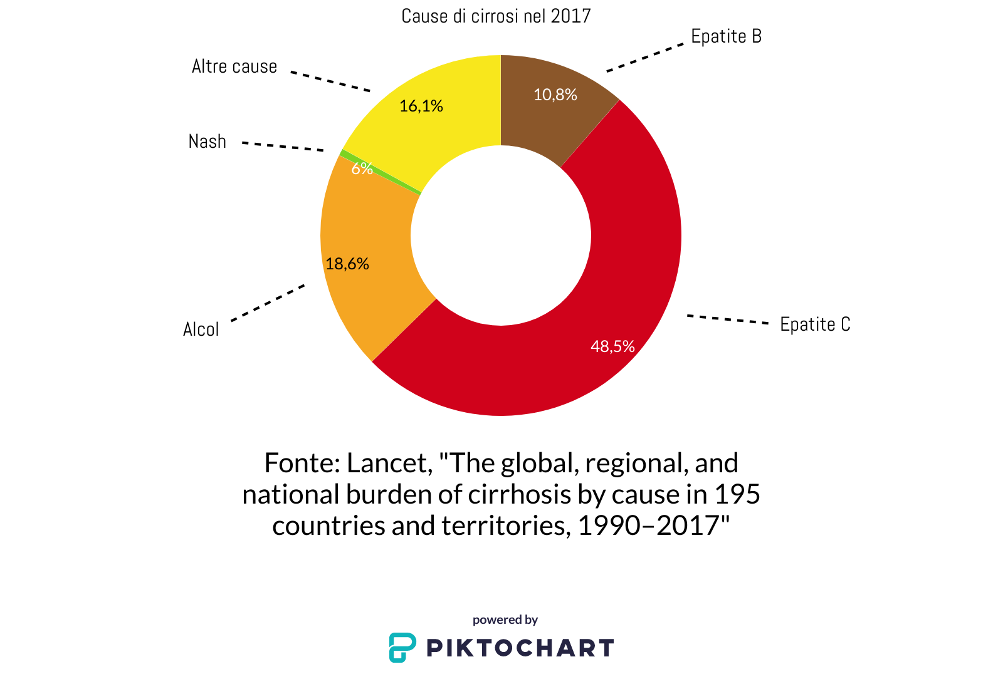

La cirrosi epatica è ancora una malattia irreversibile. Per questa ragione ci si è focalizzati con grandi energie sulla prevenzione delle sue cause. La maggior parte delle malattie croniche del fegato sono oggi controllabili o curabili. Il processo che porta alla cirrosi può essere quindi efficacemente ritardato o persino bloccato. Le due cause principali a cui sono riconducibili circa i due terzi dei casi di cirrosi sono l’epatite C (virus Hcv) e il consumo di bevande alcoliche. A queste si aggiungono l’epatite B (Hbv) e l’epatite D (Hdv). Negli ultimi anni sono in aumento i disturbi epatici da sindrome metabolica, come steatosi epatica non alcolica (Nafld) e il suo stadio successivo, la steatoepatite non alcolica (Nash).

L’epatite C, infiammazione del fegato causata dal virus, è responsabile da sola di quai il 50 per cento delle cirrosi epatiche. È una malattia infettiva trasmissibile attraverso il sangue di un soggetto positivo. I principali veicoli di contagio sono gli aghi e le siringhe, gli strumenti usati per i piercing, i tatuaggi, l’agopuntura, gli interventi odontoiatrici e le endoscopie e, in passato, le trasfusioni. Anche i rapporti sessuali non protetti possono essere un comportamento a rischio. Non esiste ancora un vaccino per l’epatite C, ma negli ultimi anni si sono diffusi trattamenti dall’alto tasso curativo. Si tratta di farmaci antivirali da assumere per via orale nel corso di un trattamento che dura alcune settimane. I più recenti e innovativi riescono ad eradicare il virus dall’organismo con percentuali vicine al 100 per cento, arrestando l’infiammazione che porta alla fibrosi e, successivamente, alla cirrosi epatica. Ma è importante iniziare la terapia prima che il danneggiamento del fegato sia grave.

Non esistono, infatti, soluzioni per arrestare lo “spegnimento” del fegato causato dalla cirrosi e invertire l’azione degenerativa. Durante questo processo, il parenchima del fegato, il suo tessuto sano, si trasforma in un tessuto fibrotico. L’organo, normalmente di colore rosso vinoso e morbido, assume una tonalità tra il grigio e il giallo e una consistenza rigida. Questa trasformazione compromette le molteplici funzioni della ghiandola che produce, filtra ed elimina alcune delle sostanze più importanti per il nostro organismo. Come la bile, liquido che scioglie e favorisce la digestione dei grassi alimentari, rendendo quindi possibile il loro assorbimento da parte dell’intestino.

All’impossibilità di stoppare questo processo si aggiunge un altro grande ostacolo: l’assenza di sintomi. La cirrosi, infatti, è silente nella fase in cui si instaura e si sviluppa nel fegato, la fase di compenso. È con il passaggio allo stadio di scompenso, quando cioè il corpo non può più compensare il malfunzionamento del fegato, che arrivano le prime reazioni evidenti. L’iterro, la colorazione giallastra della cute e della parte bianca degli occhi, ne è un esempio. Le tempistiche della transizione sono variabili e possono essere innescate da un evento banale come un’infezione batterica.

Un fatto assodato è che più passa il tempo, maggiore è il rischio di avere un episodio di scompenso e arrivare all’insufficienza epatica: dopo 20 anni la probabilità sale al 66 per cento. Così come maggiore è il rischio di morte: «Dal momento in cui il paziente ha una diagnosi di cirrosi il rischio è di circa il 10 per cento dei casi in un anno», spiega la dottoressa Patrizia Burra, Direttore dell’UOSD “Trapianto Multiviscerale” dell’Azienda Ospedaliera di Padova e Coordinatore della Commissione Permanente Trapianti dell’Associazione Italiana Studio Fegato (Aisf). Il quadro si complica se sopraggiungono una o più complicanze tipiche della patologia: «Dal momento in cui compaiono siamo passati nella categoria della cirrosi complicata. Con ascite o peritonite batterica spontanea, la percentuale di mortalità aumenta al 70 per cento in due anni. A meno che non si faccia un trapianto di fegato».

Oltre all’ascite e alla peritonite batterica spontanea, ci sono altre complicazioni che alzano il rischio di morte, come l’ipertensione portale, il sanguinamento gastrointestinale e disturbi nella coagulazione del sangue.

La più comune però è l’encefalopatia epatica. Ancora molto sottovalutata, è una complicanza neurologica che compare in circa il 15-20 per cento dei soggetti con cirrosi epatica. Ma si toccano punte del 50 per cento tra i pazienti che hanno uno shunt intraepatico porto sistemico, intervento effettuato per alleggerire l’afflusso di sangue della vena porta verso un fegato così irrigidito da non essere più in grado di riceverlo. L’influenza negativa sul cervello deriva dall’incapacità del fegato di filtrare alcune sostanze nocive, ad esempio i derivati dell’ammonio, prodotti dall’intestino ad opera di batteri. Queste vengono assorbite nel sangue e agiscono in maniera tossica sulle funzioni cerebrali. L’effetto disturbo porta a comportamenti insoliti, segnali della comparsa della complicazione: disturbi nel movimento, alterazioni nello stato di coscienza, inversione del ritmo sonno-veglia, disorientamento nello spazio e nel tempo e comportamenti insoliti. Conseguenze che rendono l’encefalopatia complessa da gestire per chi deve assistere un paziente cirrotico. La vita delle famiglie spesso viene stravolta.

«Il limite che c’è quando si parla di encefalopatia epatica – analizza la dottoressa Burra, che come medico si occupa soprattutto delle complicanze della cirrosi – è che solo un centro specializzato un po’ più attento va a ricercare anche la forma che non è così manifesta. Come facciamo noi». L’encefalopatia è manifesta quando il paziente è spesso mezzo addormentato, prende sonno durante una conversazione e non riesce a concentrarsi. «Ma la non manifesta – aggiunge Burra – è interessante perché si può evidenziare solo con dei test, anche molto semplici. Quindi ci si può accorgere se il paziente ha cominciato a sviluppare questa forma non evidente che rischia di diventare conclamata». Uno dei modi più semplici per intercettarla è un test di connessione numerica: si scrive una sequenza di numeri in modo disordinato su un foglio bianco e si chiede al soggetto di collegarli con una matita in modo progressivo; se si sofferma o si blocca è un segnale di encefalopatia non manifesta. A differenza della cirrosi, però, è reversibile. Grazie all’assunzione di un antibiotico come la rifaximina e alle pulizie dell’intestino fatte lattulosio e lattitolo è possibile evitare ricadute e curare anche alcune forme manifeste.

Per fermare cirrosi ed encefalopatia il tempo della diagnosi è dunque un fattore chiave. Le terapie più recenti riescono a stabilizzare malattia e complicanza. Le più frequenti per la cirrosi sono di tipo farmacologico-dietologico. Se ancora in fase compensata il paziente può avere oggi una migliore aspettativa di vita. Gli sforzi si stanno concentrando sul miglioramento delle terapie per i casi di cirrosi scompensata in cui è frequente lo sviluppo di un epatocarcinoma, il più frequente tumore del fegato per il quale spesso si rende necessario il trapianto.

Uno dei nodi da sciogliere è il motivo per il quale i trattamenti in uso non salvano alcuni pazienti, mentre altri rispondono bene. In questa direzione si muove “The Decision”, consorzio di ricerca internazionale lanciato ad aprile 2020 dall’European Association for the Study of the Liver (Easl). Nei prossimi 5 anni e mezzo il progetto, a cui prenderanno parte anche l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Bologna, analizzerà e integrerà dati clinici e campioni biologici già esistenti di 2.200 pazienti con cirrosi raccolti in più di 8.600 momenti del loro decorso medico per studiare terapie combinate sempre più personalizzate. Potrebbero essere infatti le grandi differenze tra soggetto e soggetto a determinare una risposta diversa ai trattamenti esistenti.

L’Easl segnala che, in seguito a una compensazione acuta della cirrosi, il 14 per cento dei pazienti muore di insufficienza epatica acuta entro tre mesi. L’obiettivo è ridurre drasticamente il tasso di mortalità attraverso una migliore comprensione dei meccanismi biologici individuali. L’analisi approfondita riguarderà aspetti come genetica e storia medica personale e verrà effettuata con tecnologie ad alto volume di elaborazione di dati medici.

«Alcune malattie del fegato – spiega Patrizia Burra, che all’Easl è co-chair nella Commissione Lancet – prediligono il sesso femminile, altre il sesso maschile a livello genetico. Altro aspetto è l’età. Lo stesso tipo di terapia sarà curativa in una persona di 30 anni ma se abbiamo una di 80 anni dobbiamo stare attenti perché starà prendendo altri dodici farmaci». Un approccio un po’ più faticoso per il medico che dovrebbe seguire con costanza gli stessi pazienti e identificare le cure migliori per loro. La terapia personalizzata, però, «non deve per forza essere per il singolo paziente – precisa la gastroenterologa – ma anche per una categoria di pazienti che possano trovare beneficio da una definizione più precisa di quello che è il disturbo o la malattia e quella che è la cura».

Il progetto “The Decision” svilupperà anche due nuovi test per aiutare i medici epatologi nel processo decisionale quotidiano: uno per predire realisticamente gli outcome terapeutici nei pazienti con cirrosi scompensata quando sottoposti a trattamenti standard; l’altro per identificare successivamente quei pazienti che risponderanno meglio alla nuova terapia combinata.

Il peso in termini di vite umane è solo un lato della lotta alla cirrosi. La malattia ha anche un largo impatto socioeconomico. A cominciare dai costi diretti a carico del Sistema Sanitario Nazionale per terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni e trapianto. Il numero di ricoveri è infatti elevato durante il decorso e la loro durata è più prolungata rispetto alle più comuni patologie.

Lo dimostra uno studio sull’impatto sui costi dell’encefalopatia epatica. Realizzato dal gruppo di studio Economic Evaluation and Health technology assessment del Ceis della Facoltá di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, il lavoro ha individuato 450 soggetti ricoverati con un primo episodio di encefalopatia epatica conclamata tra il 2010 e il 2012 nella Regione Marche. Dall’analisi risulta che il costo medio ammonti a circa 11.500 euro per il primo anno, mentre nel secondo anno sale a circa 14mila euro, aumento influenzato dalle riospedalizzazioni per cirrosi epatica alcolica, cirrosi epatica non alcolica e coma epatico. Le cifre considerano solo le spese ospedaliere, escludendo quelle per i farmaci. Valorizzate a livello nazionale, la spesa stimata per il Sistema Sanitario è enorme: oltre 200milioni di euro.

Ci sono poi i costi indiretti. La cirrosi colpisce con alti tassi di mortalità la fascia di età più attiva, quella tra i 25 e i 54 anni, rendendo in molti casi difficile il proseguimento regolare del lavoro. Frequenti sono la perdita di giornate di lavoro, il demansionamento o il licenziamento. Difficoltà che arrivano a pesare sulla previdenza sociale del Paese tra sussidi di disoccupazione, inabilità al lavoro, indennizzi e pensionamento precoce. La catena di eventi può essere accelerata dalla presenza di encefalopatia epatica. I disturbi neurologici, se non trattati, possono creare stati confusionali e una conseguente perdita di lucidità nello svolgimento dei propri compiti. Il paziente diventa un pericolo non solo per se stesso, ma anche per i colleghi.

I problemi nel mantenere e ricercare un’occupazione riguardano anche il nucleo familiare. I compiti di assistenza e cura spesso non si conciliano con la routine lavorativa dei caregiver, soprattutto se non si trova un aiuto esterno come quello di una badante. Ne deriva una diminuzione del reddito della famiglia.

Il caregiver è una figura importante per il paziente cirrotico. Ancora oggi però è trascurata, costretta ad sobbarcarsi le fatiche dell’assistenza senza un adeguato sostegno dai servizi sociosanitari e senza la necessaria preparazione. Su di lei ricadono i compiti di supporto nei percorsi di disintossicazione nei casi di abuso e dipendenza da alcol. Deve assicurarsi che l’assistito continui le terapie prescritte, che segua una dieta corretta e che eviti gli eccessi. Deve essere una sentinella che monitora le reazioni fisiche e comportamentali dell’assistito che indicano un peggioramento. Un compito non banale. Non è facile, ad esempio, interpretare i segnali che preannunciano un’encefalopatia. Il familiare deve essere un attento osservatore dei cambi di atteggiamento, captare discorsi poco chiari o confusi e anomalie come la sonnolenza, il rallentamento della produzione mentale, della parola o dei movimenti per poi rivolgersi al medico curante

Uno dei pochi casi virtuosi di aiuto a queste famiglie a livello italiano è quello avviato in Campania, la Rete Epatologica dall’Asl 1 Napoli. Il progetto punta sull’integrazione ospedale-territorio per la formazione dei caregiver «una figura che fino a questo momento non ha avuto consapevolezza del proprio ruolo», ha sottolineato a novembre 2019 l’epatologo Ernesto Claar, uno dei referenti del programma, in occasione del corso “Epatologie: i pazienti dimenticati. Conoscenza, prevenzione e terapia di un’emergenza sociale”. L’obiettivo è dare ai familiari dei pazienti gli strumenti adeguati per intercettare problemi che precedono l’ospedalizzazione e ridurre i ricoveri impropri. A questo scopo è stata aperta anche una scuola per la formazione dei caregiver. Qui vengono fornite informazioni a metà tra il clinico e il sociale per migliorare la qualità assistenziale dei pazienti. Insegnamenti fondamentali per valutare quando è opportuno allertare il medico curante o rivolgersi al pronto soccorso.

Quando si parla di cirrosi epatica la parola prevenzione si associa soprattutto alle cause che la provocano. L’approccio, tuttavia, sta cambiando. L’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (Aisf) ha elaborato le linee guida di gestione condivisa tra il medico di medicina generale e lo specialista epatologo. Il medico di base assume un ruolo sempre più decisivo nell’informare i soggetti a rischio e nell’individuare coloro che potrebbero avere in corso un’epatopatia che rischia di degenerare in cirrosi. Il campanello d’allarme può arrivare dalle analisi del sangue ad esempio. «Da due anni in commissione Easl-Lancet Commission – fa presente la dottoressa Burra – stiamo lavorando in maniera molto intensa in questo senso. La categoria dei medici di medicina generale è estremamente eterogenea. Abbiamo fatto un’indagine europea tramite una dottoressa di medicina generale inglese per vedere quanti di questi medici di base fossero preparati a riconoscere un’alterazione del fegato e riconoscerla in tempo utile per prevenire poi la progressione della malattia. Ci ha fatto aprire gli occhi. Perfino sulla definizione delle malattie del fegato c’era una conoscenza molto limitata». La preparazione è alta sulle malattie cardiache, sull’ipertensione e sul diabete. Sulle epatologie, invece, manca una cultura: «Il fatto di saper riconoscerle non è questione di avere un’intuizione – aggiunge – Se io faccio fare degli esami una volta ogni tre anni e in un paziente vedo un aumento delle transaminasi devo riuscire a capire se sono indicativi di una malattia sottostante o di una malattia che sta iniziando. Nel 10 per cento dei casi i pazienti con cirrosi non sanno nemmeno di avere mai avuto un problema del fegato».

Sul fronte delle cause della cirrosi, invece, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato come obiettivo l’eliminazione dell’epatite C, principale causa di cirrosi, entro il 2030. L’Italia è sulla buona strada: si stima che, tra coloro già risultati positivi al virus Hcv, risultino ancora da trattare con antivirali fra i 60 e i 120mila pazienti. Secondo il monitoraggio dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) aggiornato al 22 giugno 2020 sono 209.793 i trattamenti «avviati» con almeno una scheda di dispensazione farmaco.

Il problema maggiore sul fronte epatite C è l’individuazione dei casi sommersi, le persone che hanno contratto il virus Hcv ma non ne sono a conoscenza. Alcune delle più recenti stime ipotizzano che siano tra le 250mila e le 400mila. Una larga fetta di questi fanno parte delle categorie più a rischio, le cosiddette popolazioni speciali: frequentatori dei Ser.D, tossicodipendenti, immigrati e carcerati. È soprattutto su di loro che si stanno concentrando i nuovi piani di contrasto alla malattia con screening mirati. Per i detenuti, in particolare, l’obiettivo è di eseguire esami salivari rapidi per l’Hcv e formare personale ad hoc che segua le terapie nelle stesse case circondariali. La tempestiva individuazione e l’immediato accesso alle cure sono passaggi decisivi. L’associazione EpaC Onlus, monitorando i dati Aifa, ha rilevato come un paziente su tre, molto spesso già con diagnosi di malattia da diversi anni, si rivolga alle strutture autorizzate per le terapie con una malattia del fegato avanzata. In oltre la metà dei casi questa è già evoluta in cirrosi. Nel 2019 circa 5mila pazienti sono giunti al trattamento innovativo con un’infezione già evoluta in cirrosi.

Ad inizio giugno è arrivato il via libera della Commissione Affari sociali alla relazione sull’indagine conoscitiva dell’epatite C in Italia. Prevede la costituzione di un fondo da 71,5 milioni di euro per le attività di screening e circa 150 milioni di avanzo del Fondo farmaci innovativi, quello in cui rientrano gli antivirali, per il 2020 da utilizzare entro l’anno. Inoltre, dovrebbe essere istituita una cabina di regia nazionale per coordinare il piano e monitorare i programmi regionali, ancora molto diversificati tra loro.

La prima regione a dotarsi di un piano del genere è stato il Veneto. La Regione, che a fine 2019 stimava la presenza di circa 36mila portatori di virus Hcv, si è dotata di uno strumento di governance ad altra integrazione con il territorio. Consiste in una rete regionale dei centri prescrittori di farmaci, una piattaforma informatizzata di collegamento in rete dei centri prescrittori e sulla pianificazione annuale del numero di pazienti da trattare e dei finanziamenti da erogare ai singoli centri. Tutto coordinato da una cabina di regia.

Anche la ricerca capillare dei soggetti affetti da epatite C può contribuire a ridurre i costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Un’analisi economica sviluppata dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) proprio nello specifico contesto del Veneto ha dimostrato come l’investimento nelle nuove terapie possa portare una notevole compressione dei costi. Nel triennio preso come riferimento, con una spesa di 117 milioni di euro per farmaci anti-Hcv è possibile ridurre in 20 anni le complicanze innescate della patologia. Altems stima che si eviterebbero 2.452 casi di cirrosi scompensata e molte altri casi di malattia del fegato arrivando a salvare circa 12.650 vite e generando un risparmio cumulato di oltre 150.5 milioni e un relativo minore impiego di risorse.

Con i continui progressi farmacologici, le problematiche alcol-correlate sembrano destinate a sostituire presto l’epatite C come prima causa di patologie epatiche. Anche qui la prevenzione gioca un ruolo decisivo attraverso le attività di educazione e sensibilizzazione portate avanti dalle istituzioni pubbliche. I dati sull’alcoldipendenza raccolti nel 2017 dal ministero della Salute parlano di circa 68mila soggetti presi in carico dai Servizi alcologici italiani. Di questi, oltre il 27 per cento dell’utenza complessiva è rappresentato da utenti nuovi. La quota restante è composta da soggetti già in carico dagli anni precedenti o rientrati nel corso dell’anno dopo aver sospeso un trattamento precedente. Sono soprattutto i giovani i soggetti più a rischio, in particolare la fascia 16-17 anni. Sempre secondo il Ministero sarebbero circa 700mila i minorenni a rischio per patologie e problematiche alcol-correlate a causa di una carente conoscenza o consapevolezza dei rischi che l’alcol causa alla salute. Motivo per cui continuare con le iniziativa educative nelle scuole rimane fondamentale.

«Il vero problema sono le percentuali che abbiamo al di sotto dei 25 anni», ha spiegato Gianni Testino, coordinatore del Centro alcolico regionale della Liguria e presidente della Società Italiana di Alcologia analizzando i più recenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Particolarmente preoccupanti sono i dati che si registrano tra i ragazzi dai 13 e i 17 anni, quella a cui vendita e somministrazione di sostanze alcoliche sono vietate. Non solo perché più della metà della popolazione in questa fascia ne fa consumo, ma perché il 20 percento utilizza modalità binge drinking, ovvero bere grandi quantità di alcol in un’unica occasione. L’Osservatorio Nazionale Alcol traduce questa pratica nel bere oltre sei unità alcoliche, corrispondenti in 12 grammi di alcol puro per dose. Comportamenti dannosi che possono portare a una dipendenza. È soprattutto il consumo prolungato e regolare di bevande alcoliche che determina l’insorgenza di epatologie alcoliche e, in età adulta, portare alla cirrosi epatica. Ciò costringerà il medico a gestire pazienti con un duplice problema: «Gli epatologi dovranno cambiare necessariamente la loro cultura. Dovranno unire due capacità: quella di portare il paziente in una condizione di astensione-sobrietà e quello di far regredire la cirrosi epatica», ha sottolineato Testino.

Allo stesso modo occorre agire sulle nuove generazioni per evitare un’altra causa scatenante che sta diventando sempre più preoccupante: la steatosi non alcolica (Nafld) e la sua forma più grave, la steatoepatite non alcolica (Nash).

«È quello che viene chiamato fegato grasso – ricorda la dottoressa Burra – È dovuta a fattori come l’obesità, l’ipertensione arteriosa, il diabete e il colesterolo alto. È l’aspetto epatico di quella che è chiamata sindrome metabolica». L’accumulo continuo del grasso nelle cellule del fegato porta a un’infiammazione dell’organo e lesioni alle cellule stesse. La patologia è in netta diffusione: «Ormai interessa il 25 per cento della popolazione mondiale. Il 10 per cento di questi casi può sviluppare la cirrosi». Fino a pochi anni fa era poco riconosciuta, tanto che veniva inserita tra le cirrosi criptogenetiche, vale a dire le cirrosi ad istologia non nota. «Poi invece – continua Burra – in questi anni di studi hanno cominciato a prendere l’etichetta corretta: steatosi o steatoepatite non alcolica».

Espressioni su cui è in corso un dibattito a livello mondiale. A far discutere quel “non alcolica”: «Perché dobbiamo dire in negativo cosa non è invece di dire che è legata al metabolismo?». Il contrasto alle abitudini che portano a condizioni di sovrappeso e obesità è decisivo, in particolare nelle generazioni più giovani. L’Istat ha stimato che nel biennio 2017-2018 in Italia ci fossero oltre 2 milioni di bambini e adolescenti in eccesso di peso, più del 25,2 per cento della popolazione di 3-17 anni. «Un bambino cicciotto è un bambino patologico perché è a rischio di sviluppare una malattia del fegato da adulto», sottolinea Burra.

L’emergenza Covid-19 e le sue ripercussioni sui servizi medico-ospedalieri mette oggi in dubbio il raggiungimento di certi obiettivi. Come quello stabilito dall’Oms per l’eliminazione dell’epatite C a livello mondiale entro il 2030. C’è, però, chi come l’Alleanza contro le Epatiti vede nella pandemia una possibilità: abbinare ai test sierologici per il Sars-Cov-2 quello dell’Hcv. Un’operazione che potrebbe far venire in superficie quei positivi sommersi che ancora sfuggono alle rilevazioni epidemiologiche e individuare in tempo epatologie gravi.

La cirrosi si continua a combattere soprattutto con la prevenzione. Per sconfiggerla, specialisti epatologi, medici di base, paziente, caregiver e istituzioni devono agire in maniera coordinata e ramificata su tutto il territorio. Solo un accerchiamento ben organizzato può stroncare una malattia che pesa molto sulle casse del Sistema Sanitario e causa ancora troppi morti.

Commenti recenti